زينب مصري| صالح ملص | عبد الله الخطيب

قبل الثورة بعامين، وُلدت الطفلة تسنيم علي باشا في مدينة حلب، لأبوين من مدينة بنش في ريف إدلب، وفي عام الثورة الثاني، وعام تسنيم الرابع، أدى اقتحام عناصر من قوات النظام السوري حي الأشرفية، الذي كانت تقطن فيه الطفلة مع أبويها وأخويها خديجة وأحمد، إلى نزوحها معهم إلى مدينة بنش.

بعد النزوح الأول للطفلة استهدفت غارة من الطيران الحربي السوق الشعبي في المدينة، وأصابت شظية من الصاروخ المتفجر والدها الذي كان موجودًا في السوق لحظة التنفيذ، ليُقتل بها.

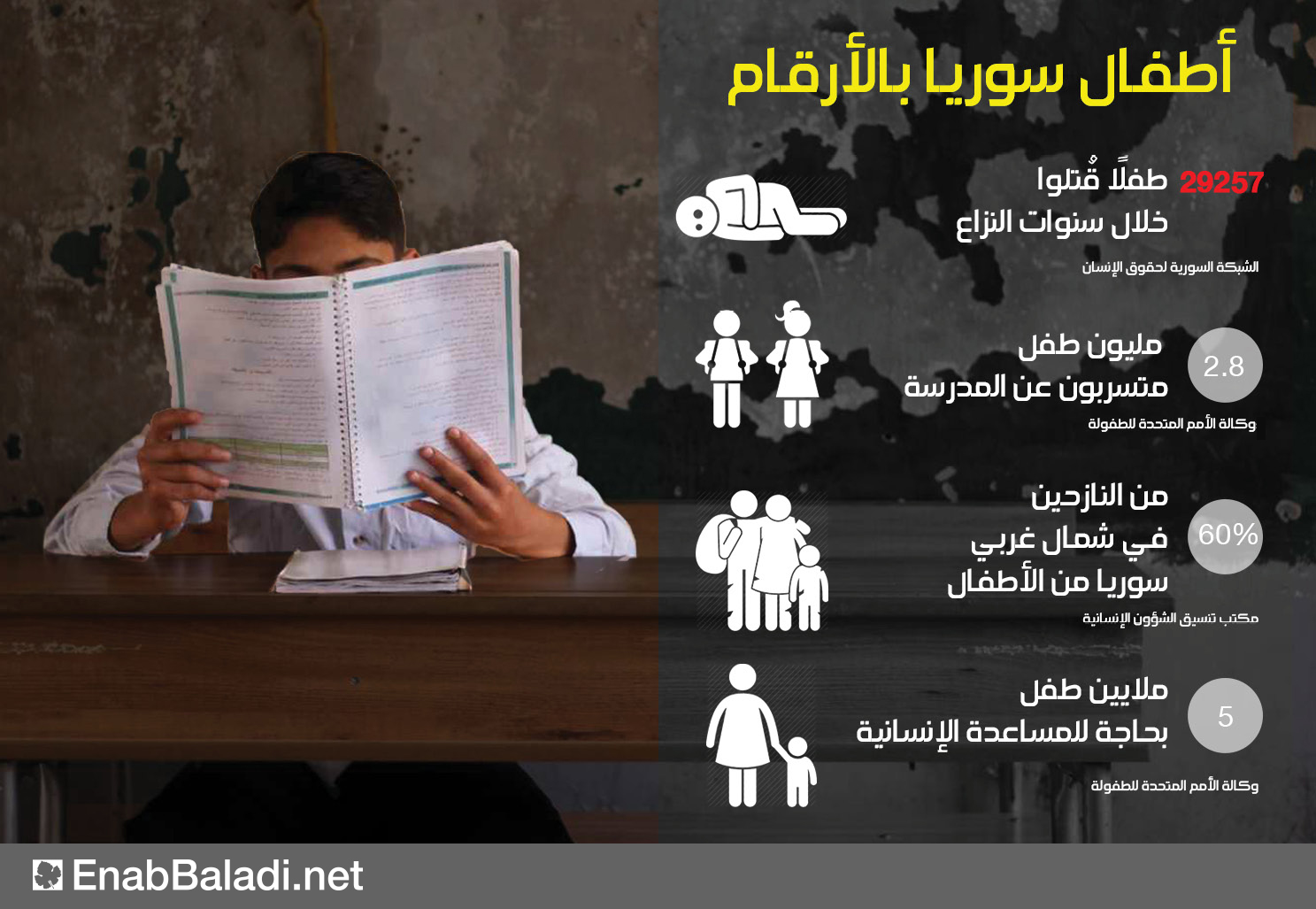

ومنذ عام 2011، ولد نحو أربعة ملايين طفل سوري لم يعرفوا سوى العنف والتشرد وانقطاع الروابط الأسرية ونقص إمكانية الحصول على الخدمات الحيوية، دون أي تجربة للسلام والأمن، بالإضافة إلى تدني مستوى تعليمهم في حال حصولهم عليه.

حيوات متباعدة في جغرافيا متقاربة

كيف يعيش الأطفال داخل سوريا

موت الوالد سجل الخسارة الأولى و”الأعظم” للطفلة وأخويها منذ بدء الثورة، أما الخسارة الثانية فكانت شعور “الأمان”، تقول والدة الطفلة تسنيم.

لم تمنع الخسارات تسنيم من بدء دراستها الابتدائية عام 2016 في مدرسة “أبناء الشهداء” في بنش، ومع دفع والدتها لها للالتزام بالدوام المدرسي والدراسة “حتى في أصعب الظروف” تفوقت تسنيم دراسيًا، وتتابع الآن دراستها رغم انقطاعات متكررة سبّبها النزوح الثاني إلى قرية الجوينية، الذي كان في فترة سيطرة المعارضة على إدلب في آذار 2015، والنزوح الثالث إلى مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي عقب التصعيد العسكري الأخير من قوات النظام السوري المدعومة بالقوات الروسية على قرى وبلدت ريف إدلب أواخر عام 2019.

عادت تسنيم إلى بنش مرة أخرى والتحقت بالمدرسة بعد انقطاع دام حوالي الشهر. تغذي والدتها فكر الثورة لديها، وتؤكد الطفلة على سعيها لتحقيق حلمها بأن تصبح طبيبة أمراض جينية ووراثية علّها تجد طريقًا لمساعدة أخيها المصاب بمتلازمة “داون” والذي يعاني من مشاكل وراثية، في الوقت الذي تستهدف فيه طائرات النظام الحربية المدارس في مدينة إدلب وأريافها، وتوقف نحو 350 مدرسة عن العمل بالتزامن مع وقوع مناطق تحت سيطرة النظام ونزوح نحو مليون نسمة باتجاه الشمال السوري، بعيد الحملة العسكرية الأخيرة على مناطق شمال غربي سوريا.

وتقدر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عدد الأطفال السوريين خارج المدارس بمليون طفل، وعدد المدارس غير الصالحة للاستخدام بـ40% من مجموع المدارس.

وترك الاستهداف المباشر للمنشآت التعليمية والوضع الأمني والنزوح المتكرر وغياب المأوى على خلفية المعارك، بصمة واضحة في تراجع قطاع التعليم بمحافظة إدلب وريفها.

إلى جانب تراجع القطاع الطبي في المدينة، إذ وثق فريق “منسقو استجابة سوريا” استهداف 88 منشأة تعليمية و32 منشأة صحية ومقتل 212 طفلًا في المناطق شمال غربي سوريا، وذلك فقط في الفترة ما بين تشرين الثاني من عام 2019 و6 من آذار الحالي.

وأدت العمليات العسكريات الأخيرة على المنطقة إلى نزوح نحو مليون مدني من ريفي إدلب وحلب، نحو 60% منهم من الأطفال، تعيش نسبة 10% من هؤلاء النازحين في العراء وتحت الأشجار، بحسب إحصائيات “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية”، في 15 من شباط الماضي.

وقُتل 29 ألفًا و257 طفلًا وطفلة على يد جميع الجهات والفصائل الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار عام 2011 حتى آذار الحالي، بحسب ما وثقته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

ووفقًا لتقرير أصدرته “لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية”، مطلع العام الحالي، تحت عنوان “لقد محوا أحلام أطفالي“، عرضت أطراف النزاع المختلفة مناهج دراسية متنافسة فكريًا فيما بينها بالمدارس في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ما أدى إلى لجوء كثير من الآباء لحبس أبنائهم في البيت أو إلحاقهم بمدارس مؤقتة.

“الله سوريا بشار وبس”

في الجارة حلب، تقطن لانا من مواليد 2013 مع أهلها في المدينة التي لم يغادروها مطلقًا خلال فترة الحرب. دخلت إلى روضة في سنها النظامية، وحصلت على تعليم يعتبر والداها أنه جيد، ويقولان إنها من المتفوقات في صفها، إذ تبلغ اليوم سبعة أعوام وهي في الصف الأول الابتدائي.

الأنشطة في المدرسة التي تتعلم فيها تكاد تكون نموذجية، بالمقارنة مع المدارس الحكومية، لكن تكلفة المدرسة تصل إلى 500 ألف ليرة سورية سنويًا مع مصاريف النقل في الباص والملابس والرحلات، وهو ما يعتبره والداها، وهما من ذوي الدخل المتوسط، كبيرًا جدًا، لكنهما لا يريدان نقلها إلى المدرسة الحكومية لأن مستوياتها “تتراجع بشكل مرعب، فالقصص التي نسمعها من تلك المدارس تدل على عدم عناية بالطلاب كما في السابق”.

في صف لانا صورة لبشار الأسد، وهي تقول لوالديها إنه “رئيسنا” وتكرر الكلام ذاته حين ترى صوره في الشارع.

تحفظ الطفلة شعار “الله سوريا بشار وبس” وتردده في المناسبات أو الاحتفالات التي تقام في المدرسة، وفق والدتها التي لا تمانع ذلك، إذ تخاف من أن إقناع الطفلة بعدم ترديد الشعار قد يؤدي إلى إلحاق الأذية الأمنية بأهلها.

لانا تعلِّم أخاها الأصغر الشعار ذاته، رغم عدم تأييد عائلتهما للنظام، لكن “الأطفال يفسدون ولا يفهمون الأمر بشكل جيد، وقد يلحقون الضرر بنا إذا خالفنا ما يتعلمونه في المدرسة من توجيه في المواقف“، تقول الوالدة.

مناطق “الإدارة الذاتية”.. الكردية للجميع

يرتاد الطفل أحمد من مواليد 2010 الصف الثاني الابتدائي في مدرسة “الأندلس” الواقعة على الأطراف الشمالية لمدينة الرقة، ويدرس في المدرسة إلى جانب اللغة العربية اللغة الكردية “لوجود طلاب كرد فيها” ونزولًا عند رغبة والديه العاملين في إحدى الدوائر الرسمية التابعة لـ”الإدارة الذاتية” لشمالي وشرقي سوريا.

وعلى الرغم من انحدار والدي أحمد من عشائر عربية، يسعيان جادين لتعليم ابنهما وابنتهما ذات الـ16 عامًا اللغة الكردية والمشاركة في الأعياد كعيد “النوروز” والفعاليات والاحتفالات والمهرجانات التي تقيمها “الإدارة الذاتية”.

يقول والد الطفل أحمد لعنب بلدي إنه يرغب بتعليم أطفاله اللغة الكردية لأنه يرى أن هذه اللغة ستهيمن على المنطقة، لذلك فإن تعلم أبنائه لها سيكون لفائدتهم مستقبلًا، من وجهة نظره.

وبينما تلقى اللغة الكردية استحسانًا من والدي أحمد وشريحة من سكان المناطق التي تسيطر عليها “الإدارة” الذين عاودوا تعلم لغتهم الكردية بعد انقطاع، تستنكر شريحة أخرى من السكان، سواء الذين ينتمون إلى المكوِّن الكردي أو إلى المكونات الأخرى في المنطقة، فرض “الإدارة” المناهج باللغة الكردية على المدارس، ويعزون استنكارهم ورفضهم إلى غياب الاعتراف الرسمي من قبل أي جهة أخرى بهذه المناهج.

تتفشى الأمية بنسب عالية في مناطق “الإدارة”، ويتسرب آلاف الطلاب من التعليم، إذ تفرض مناهجها بالقوة، ويصعب الوصول إلى المدارس الحكومية القليلة والمكتظة بالطلاب.

ولجأت “الإدارة” منذ عام 2015 إلى إدخال المناهج الجديدة باللغة الكردية إلى الصفوف الابتدائية الأولى، في المناطق التابعة لها، وانتقلت إلى تعميم المناهج تدريجيًا على المراحل التعليمية المختلفة، إذ شهد العام الدراسي 2019- 2020 إدخال منهاج “الإدارة الذاتية” إلى الصف الحادي عشر، وفي عام 2013 طبقت المنهاج الكردي من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الخامس، وفي عام 2015 دُرس المنهاج حتى الصف الثامن، وفُرض حتى الصف التاسع في عام 2019.

استطلاع رأي: انقسام على مرجعية التربية

بحسب استطلاع أجرته عنب بلدي عبر صفحتها في “فيس بوك”، شارك فيه نحو 400 شخص، قال أغلبية المصوتين إنهم يربون أطفالهم بتعليمهم الأفكار والمبادئ وفق قناعاتهم.

واعتبر 57% منهم أن لديهم الحرية الشخصية في تربية أبنائهم وفق ما يرونه صحيحًا فكريًا.

في حين رأى 43% منهم أن تعليم الطفل وفق مبادئ الجهة المسيطرة على المنطقة التي يقيمون فيها سلوك آمن أكثر.

مناخ مشحون بالعداء وإنذار عابر لخطوط الصراع

كيف تكرس المناهج التعليمية في سوريا ثقافات “غير وطنية”

تفرض الأطراف المسلحة النشطة في سوريا، كل بحسب بقعته الجغرافية التي يسيطر عليها، توجهاتها، التي غالبًا ما تخدم مصالح أفكارها، ويتجه تركيز هذه الأطراف على القطاع التربوي المعني بالتعليم والتنشئة الاجتماعية، وإدخال المبادئ السياسية والفكرية في المناهج الدراسية، كون التعليم وسيلة مهمة لضخ تلك المبادئ عند الأطفال، ليسهم هذا التخبط بالمجال التعليمي في تغليب الانتماء الحزبي أو السياسي أو القومي على الانتماء لسوريا كبلد ذي هوية واضحة.

في العام الثالث للثورة، أُعلن عن تشكيل “الإدارة الذاتية” في الجزيرة السورية، وفرضت نفسها على المجتمع من خلال مؤسسات مرتبطة بها، تولت إدارة القطاعات المختلفة ومن بينها قطاع التعليم.

وشهد عام 2014 تخبط العملية التعليمية في مناطق سيطرة النظام السوري، وانهيارًا في مناطق سيطرة المعارضة، بالتزامن مع تشكيل “الحكومة المؤقتة” التابعة لـ”الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة”، وأخذت وزارة التربية والتعليم فيها تعمل بصعوبة على تحريك عملية التعليم في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، عبر توفير مراكز تعليم ومناهج معدلة وبدائل تعليمية وفق الإمكانيات المتاحة.

هذا التخبط في أنواع المناهج المختلفة ذات المرجعيات السياسية المتصارعة في سوريا، سيعكس وفق الباحث الاجتماعي السوري صفوان موشلي، تخبطًا اجتماعيًا وفكريًا في مستقبل سوريا، ما “ينذر بكارثة عابرة لخطوط الصراع القائمة حاليًا”، بحسب ما قاله لعنب بلدي.

يعيش الشعب السوري أزمة اجتماعية وفكرية قبل عام 2011، ووفق ما يراه موشلي، فإن الولاءات الفكرية التي تربى عليها السوريون في المدارس الرسمية كانت في أغلبها ولاءات لحزب “البعث” الحاكم، فكانت سوريا رسميًا في ثقافة الحزب والمجتمع “قطرًا” مجتزأ من أمة أشمل هي الأمة العربية، دون التركيز على ثقافة وطنية سورية خالصة.

واليوم تأزم التعليم في سوريا أكثر، ليعيش الطفل السوري مناخًا تعليميًا مشحونًا بالعداء السياسي الذي يستبعد الوطن كمفهوم عن أي مناقشات مدرسية يتعلمها الطفل، إذ ما زال الطلاب “يتعلمون في مناخ يحض على تقديس الحاكم الفرد، كونه ملهمًا لا يخطئ” في مناطق سيطرة النظام.

أما في بقية المناطق السورية، فلا تبتعد ثقافة التعليم فيها عما يُدرّس في مناطق النظام، وفق ما يعتقده موشلي، لكن لتقديس أفكار سياسية أخرى، تعتبر في أغلب الأحيان نقيضة الأفكار السياسية التابعة للنظام، وتظل سوريا كهوية وطنية بعيدة عن أذهان الطلاب.

ولا يرى موشلي، بعد كل هذا التباعد الثقافي، أن الأطفال من هذه المناخات التعليمية الحالية في سوريا لهم تصور مختلف تمامًا للمشروعية السياسية أو لمفهوم العدل والمواطنة والحرية والحق، “ما يجعلنا أبعد من أن ندعي أننا أنجزنا ثقافة وطنية تؤطر الوعي المعرفي للسوريين”.

وذلك سيؤثر بالنهاية على طريقة تواصل الطلاب فيما بينهم فكريًا واجتماعيًا، وسيؤدي إلى خلق أدوات وعي فقيرة لضمان تماسك الهوية السورية، سياسيًا.

“إجهاد نفسي سام” يعيشه ثلث أطفال سوريا

كيف يجرفون بؤس واقعهم نحو مستقبلهم؟

معالجة تأثير النزاع والكراهية وفقدان رعاية الوالدين يتطلب تفانيًا والتزامنًا طويل الأمد في سوريا وفق المنظمات الدولية المعنية بتدريب الأطفال على التكيف النفسي مع الأزمات الزمنية الطويلة، وفقًا لما نشرته منظمة “أنقذوا الطفولة” في تقرير لها، قالت فيه إن السنوات التسع من الحرب في سوريا خلفت آثارًا نفسية عميقة لدى كثير من الأطفال، وزادت خطر الانتحار وأمراض القلب والاكتئاب وتعاطي المواد المخدرة على المدى الطويل.

وبحسب ما وثقته المنظمة في التقرير، فإن ثلث الأطفال الذين فقدوا قريبًا أو تعرض منزلهم للقصف، ظهرت عليهم أعراض اضطراب شديد في المشاعر، الأمر الذي وصفته بـ“الإجهاد النفسي السام”، وهذه الفئة من الأطفال تفتقر إلى الدعم النفسي المناسب لمستوى استيعابهم لما يجري حولهم.

ويلجأ الطفل الذي افتقر إلى التكيف مع الأزمات المسلحة من حوله إلى لفت أنظار من حوله، ويمكن أن يترجم لفت النظر إلى سلوك خطير كالانتحار أو الإدمان على المخدرات، بحسب ما قالته الاختصاصية النفسية والتربوية أسيمة مرشد لعنب بلدي، لذا أهم ما يحتاجه الطفل في حال فقدان عائلته في مثل هذه الحالات هو الاحتضان ومساعدته للتكيف مع الواقع.

وتضيف مرشد أن تعليم الطفل يكسبه مساحة تشبه عالمه، ما يبعده قدر المستطاع عن أماكن الخطر العسكرية في منطقته.

ويشكل تعطيل التعليم مشكلة حقيقية، إذ يوجد مراهقون في سن الـ15 لا يعرفون القراءة والكتابة، بفعل استهداف قوات النظام السوري المدارس، الأمر الذي نتج عنه إغلاقها تدريجيًا، ما قلل فرص التعليم المتاحة، لتزيد الاضطرابات النفسية لدى الأطفال وعجزهم عن معايشة غياب حقهم في التعلم.

أما في حال وجود الوالدين أو أحدهما، فترى مرشد أنه يجب عليهما تقديم آليات نفسية عاطفية تنمي قدرة الطفل على تفهم الأحداث من حوله، أي الاهتمام بإفهام الطفل واقعه بشكل صحيح.

تجنيد حاضرهم وتشويه مستقبلهم

مع انتشار الأفكار القتالية بين الأطفال بكثرة، تحت تأثير آباء أو أشقاء أو أصدقاء لهم، بسبب الظروف التي يعيشونها، وأغلبيتهم من المراهقين، نتج تجنيدهم إلزاميًا أو طوعيًا أو إغراؤهم للقيام بالعنف بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي أو الاكتئاب، بعد مشاهدة أعمال العنف التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة ضد أقاربهم المحبوبين.

ظاهرة التجنيد هذه للمراهقين في سوريا تنذر، بحسب الاختصاصية النفسية، بخلق مشاعر سلبية لديهم تجاه المجتمع، لأنه في فترة المراهقة يبدأ الطفل ببناء معتقداته وأفكاره الخاصة، بالإضافة إلى حساسيته المفرطة وبحثه عن مثل أعلى يقتدي به.

كل هذه المعطيات تنذر بنشوء رغبة إجرامية لدى الأطفال المجندين في المستقبل، وإن استطاع الطفل النجاة من هذا الاحتمال، فبحسب مرشد، سيعيش صراعًا فكريًا ونفسيًا شديدًا، نتيجة الصراع المسلح الذي ينخرط فيه الآن، وإذا لم يجد أجوبة منطقية في صراعه الفكري مستقبلًا، يمكن أن يكون الحقد والخوف ورفض المجتمع مصيره.

مستقبل الأطفال يرتجي سدًا من الأمان

توجد ثلاثة احتمالات تنعكس من شخصيات الأطفال بعد الأزمات والصدمات، وفق ما قاله الاختصاصي النفسي السوري محمود عثمان، في حديث إلى عنب بلدي، أولها عندما يفقد الإنسان مرونته وتوازنه في التعامل مع تحديات الحياة ومشاكلها، ويعاني من الاضطرابات النفسية وحتى الجسدية ضمن عملية تأثير وتأثر سلبي تبادلي، وهذا هو الاحتمال الأول.

أما الثاني فهو المتوسط، بقدرة الإنسان على استرجاع مرونته وأنشطته الروتينية التي تعود عليها.

أما الاحتمال الثالث فهو متعلق بالنمو، وبه يكتسب الإنسان الكثير من السمات الإيجابية التي تصقل شخصيته وتكسبه المزيد من التحكم والضبط نحو الحياة وتحدياتها، وهذا بالتحديد خضع حديثًا للمزيد من الدراسات والأبحاث في مجال علم النفس الإيجابي تحت مسمى “النمو بعد الصدمة” أو “النمو بعد الأزمات”، وجوهر ذلك كما لخصه الاختصاصي بالمثل الشائع “الضربة التي لا تقصم ظهرك تقويك”.

وبناء على ما سبق، فإن الأطفال الذين يعيشون حاليًا في سوريا ضمن ظروف مختلفة معرضون لطيف واسع من المآلات ضمن الاحتمالات السابقة لا يمكن التنبؤ بها بشكل دقيق، لأنها ستخضع لأطر أكبر وأوسع.

جيل قادر على حمل المسؤولية في المستقبل

حتى لو كانت الفئتان الثانية والثالثة من الأطفال (المتوسطة، النامية)، قليلة نسبيًا مقارنة بالفئات الأكثر تضررًا وهشاشة، فقد يكون أفرادها قادرين على التمتع بالمسؤولية والشعور بالالتزام تجاه القضايا الكبيرة والتوجهات الإنسانية، بحسب الاختصاصي النفسي محمود عثمان.

لكن بناء جيل سوري نفسيًا وتعليميًا وسلوكيًا يتطلب جهودًا من المجتمع طويلة الأمد قد تأخذ سنوات، خاصة بالنظر إلى النسبة القليلة من الاختصاصيين النفسيين في سوريا، وذلك بحسب رأي المختصة بالإرشاد والعلاج النفسي كوثر سعيد.

وترى سعيد، في حديث إلى عنب بلدي، أن أزمة الصراع المسلح التي عاشها الأطفال في سوريا ستنعكس عليهم بتكوين مشاعر سلبية لديهم، وشددت على أهمية معرفة التعامل مع هذه المشاعر من قبل المجتمع والمنظمات الدولية المعنية.

بينما يرى عثمان أن الأمثلة كثيرة من دول خرجت خاسرة من الحروب، استطاعت النهوض والتعافي خلال أزمنة قياسية، فالتجارب اليابانية والألمانية من الأمثلة الشهيرة لمجتمعات نمت وتطورت بعد الأزمة، باعتمادها التام على الموارد البشرية، خاصة بعد فقدها البنية التحتية، فاليابان تحديدًا اعتمدت على بناء جيل يتمتع بالمسؤولية والجدية عبر المناهج الدراسية التي أعطت أولوية للمبادئ والقيم إلى جانب العلوم الحديثة.

قنوات التواصل المستقبلية بين أطفال ثلاث مناطق

لا شك أن الاختلافات الفكرية معضلة حقيقية بكثير من النزاعات الإنسانية منذ القدم، كما يعتقد محمود عثمان، واستُغلت هذه الاختلافات كثيرًا على مدى التاريخ من أجل إثارة التعصب بين الآخرين بعد تأسيس الأرضية الملائمة والحشد نحو الآخر المختلف.

لذا سيكون تمهيد أرضية حقيقية للتعايش والتسامح عند الجيل الحالي الناشئ، تحديًا حقيقيًا أمام المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في هذه المناطق الثلاث.

واتفقت كوثر في تلك النقاط، بحديثها عن عدم إمكانية خلق تواصل فعَّال بين أطفال المناطق الثلاث في سوريا، إلا في حال توقف الحرب وإبعاد الجهات المتصارعة.

الأمن شرط أساسي لإعادة هيكلة جيل سوريا

رتبت الاختصاصية النفسية كوثر سعيد الحلول الممكنة لإعادة هيكلة جيل سوريا على اختلافاته المتجذرة بعد دخول الثورة عامها العاشر، وفقًا لأولويات علمية، أساسها الأمن، وعمادها التعليم، وسقفها الدعم النفسي والتنمية البشرية.

وتعتقد سعيد أنه لا يمكن السيطرة على الجيل الحالي، إلا في حال توقف الحرب، لعدم وجود أسباب تؤدي لحل هذا التباعد الفكري والتعليمي، الذي نشأ بدواخل الأطفال وزُرع في عقولهم، خاصة أنه من الصعب إيجاد مكان للتعليم أو الوصول إلى مرشد نفسي مع انعدام الأمن.

والتعليم الذي يكون عماد شخصية الطفل، يبنى من خلال ملء الفراغات الموجودة فيه، وتصحيح الأخطاء، وإدخال مناهج تنمية ذاتية وبشرية إلى المناهج كي يعطي الإنسان أفضل ما لديه مستقبلًا.

مخاوف دولية حول أطفال سنوات الحرب السورية

تحدثت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف“، هنرييتا فور، أمام مجلس الأمن في مقره بالأمم المتحدة بنيويورك، في 27 من شباط الماضي، عن وضع الأطفال في سوريا، داعية إلى حماية حقوقهم.

وسُلبت فرصة التعليم بطريقة وصفتها فور بـ”الوحشية” من 280 ألف طفل في شمال غربي سوريا.

وحوالي 180 مدرسة خارجة عن الخدمة، نتيجة تدميرها أو تعرضها للضرر أو استخدامها كملاجئ، ما اعتبرتها فور أنها بحدّ ذاتها ضربة أخرى بالنسبة لآمال الأطفال ومستقبلهم في سوريا.

ودعت فور في كلمتها أمام مجلس الأمن، جميع الأطراف في كل أرجاء سوريا إلى حماية الأطفال، وحماية البنية التحتية المدنية الأساسية التي يعتمدون عليها بشدّة هم وعائلاتهم، مثل المدارس والمستشفيات وشبكات المياه.

وحثّت فور جميع الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وإعادة الأطفال إلى أوطانهم بطرق آمنة وطوعية وكريمة.

كما تحدث رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، أن الدعم النفسي يدخل في إعادة التأهيل بالنسبة للمستشفيات والمدارس والأماكن العامة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في 13 من آذار الحالي، منوهًا إلى إجراء الدورات من أجل التعامل مع الجوانب النفسية.

ولا توفر الظروف التي يعيش فيها العديد من الأطفال، وخاصة الأطفال الذين كانوا يعيشون سابقًا في أراضٍ سيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية”، الرعاية والحماية اللازمتين اللّتين يحتاجهما كل طفل، بحسب المديرة التنفيذية لـ”يونيسف”.

وتابعت فور أنه ينبغي الحفاظ على وحدة العائلة عندما يكون ذلك في مصلحة الطفل، لأن الأطفال يستعيدون لم شملهم مع إخوتهم وأولياء أمورهم، وعادة ما تكون الأم.

الاستثمار في أطفال سوريا هو أفضل استثمار، برأي فور، ويمكن لأيّ شخص القيام به، لأنه استثمار في المستقبل، واستثمار في السلام، على حد وصفها.

ومع ذلك، ختمت فور بقولها “إننا ندع هذه الفرصة تفلت من بين أيدينا بينما نطوي صفحة أخرى على الرزنامة السنوية”.

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى

English version of the article

-

تابعنا على :

طفلة نازحة تحمل كيسًا من عيدان الخشب في منطقة أثرية بدير نعمان في ريف حلب الغربي - 23 كانون الأول 2020 (عنب بلدي)

طفلة نازحة تحمل كيسًا من عيدان الخشب في منطقة أثرية بدير نعمان في ريف حلب الغربي - 23 كانون الأول 2020 (عنب بلدي)