فريق التحقيقات في عنب بلدي

“أذكر أن ذلك اليوم شهد أعنف قصف منذ بداية الثورة، كانت القذائف والصواريخ العنقودية تنهمر كالمطر، أصوات سيارات الإسعاف لا تهدأ، وشهداء بالجملة”، يصف محمد جوخدار اللحظات الأخيرة في مدينة حلب، قبل أن تجثم التسوية على صدر الطائرات، ويستحيل ضجيج الأحياء الأربعة الأخيرة صمتًا سابقًا على نحيب المغادرين.

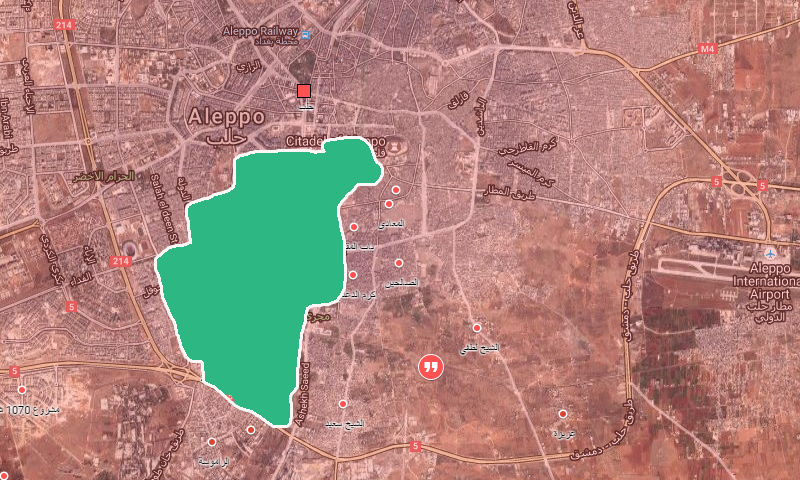

في صباح اليوم ذاته، والمصادف 12 كانون الأول 2016، كان حيّا بستان القصر والكلاسة قد سقطا بيد قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، وتجمع من بقي من سكانهما في المنطقة الواقعة إلى الغرب من جسر الحج، وتحت ضغط الصواريخ والبراميل المتفجرة رضخ مقاتلو الفصائل العسكرية والسكان لتسوية منحت أحياءهم وشوارعهم لمن استغرق خمسة أعوام في خنق رائحة الحياة فيها.

أكثر من 50 ألف شخص في مساحة لا تتجاوز كيلومترين، أغلبهم من الأطفال والنساء، كانوا يوارون آخر ضحاياهم في المقابر سريعة الإنشاء، ويودعون ما تبقى من منازلهم وذكريات الثورة، ويستعدون للرحيل.

استغرقت القافلة الأولى يومًا كاملًا حتى وصلت حي الراشدين غرب المدينة، بعد أن تعرضت لاعتداءات من قبل عناصر “حزب الله” وميليشيات طائفية أخرى، ورغم الاستقبال المنظم الذي أعده سكان الريف الغربي وإدلب لمهجري حلب، إلا أن الإحباط والخوف من القادم كانا سيدا الموقف.

“هنا بدأت المعاناة الحقيقة” يصف محمد، وهو ناشط إعلامي ومصور، لعنب بلدي لحظة وصوله إلى الريف الغربي، حيث أُجبر الآلاف على البقاء في مراكز إيواء منشأة حديثًا، في حين قصد البعض محافظة إدلب ليبحثوا فيها عن عمل ومأوى، وغادر آخرون إلى تركيا بطرق غير شرعية بحثًا عن الاستقرار والأمان.

انزياح الجهات

في 22 كانون الأول 2016، خرجت آخر القوافل من أحياء حلب المحاصرة، ولم يتبقَ في شرقي المدينة سوى أماني العودة المعلقة على الجدران، وبينما كان “المنتصرون” يدخلون الأحياء المقفرة، كان الخارجون يستقبلون معاناة جديدة بنكهة الغربة.

بلغت أعداد المهجرين من شرقي المدينة إلى الريف الغربي 1052 عائلة، بينما وصلت 5552 أخرى إلى الريف الشمالي، الأمر الذي وصفته منظمات دولية عدّة بأنه “أكبر عملية تهجير قسري في سوريا”، معتمدة في وصفها على إحصائيات الروس الذي كانوا بالأمس يقتلون أبناء المدينة بالجملة، وأصبحوا اليوم يحصون أعداد المغادرين واحدًا وحدًا.

أما الأحياء التي اعتادت “الحرية” منذ سيطرة فصائل المعارضة عليها عام 2012، لم يعد يعنيها بقاء الركام أو زواله، ولم يخفف من ثقل وحدتها عودة بعض أهلها ممن نزحوا سابقًا إلى أحياء حلب الغربية.

وفق شهادة أحد السكان المحليين، طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، فإن الأحياء الشرقية من مدينة حلب بقيت خالية من السكان نحو أربعة أشهر قبل أن تبدأ أولى ورشات الإصلاح الممولة ذاتيًا بترميم بعض المنازل على نفقة أصحابها، فيما يقدّر المصدر نسبة العائدين من غربي المدينة إلى أحياء سيف الدولة والأنصاري وصلاح الدين بنحو 30% من النازحين.

انقسام الهوية المجتمعية

قبل سيطرة قوات الأسد على أحياء حلب الشرقية استمر النظام بإقناع مواليه ممن يقطنون الأحياء الغربية بأنه الحامي لهم من “قذائف الإرهابيين”، وأن من هم في الجهة الشرقية يعيثون فسادًا ويجب التخلّص منهم.

كما عكفت صفحات “فيس بوك” الموالية على ترويج أفكار عنصرية من قبيل “أطفال الأحياء الشرقية حاضنة لذويهم الإرهابيين، ينبغي محو الأحياء التي تنطلق منها قذائف الهاون عن بكرة أبيها”، واستطاع النظام خلال هذه السنوات أن يصبغ الأحياء الغربية بصبغة الولاء التام له، مع العلم أن الواقع لم يكن كذلك بالمطلق.

ذلك الانقسام بلغ أوجه عقب سيطرة النظام على كامل المدينة، فبينما كان الآلاف ينقلون بالحافلات الخضر إلى الشتات، كان موالوه في الأحياء الغربية يرقصون على أنغام “النصر”، وهو ما كرس الفصل بين السكان وخلق شروخًا لا يمكن أن تُمحى آثارها بسهولة.

وعقب ذلك استثمر النظام ركام المدينة المدمرة لنشر صورة “الحياة في مواجهة دمار الإرهابيين”، من خلال صور الفتيات والشبان “العصريين والمتحررين” أمام قلعة حلب وفوق الركام، في إشارة إلى محو صفة “الأسلمة” المرتبطة بفصائل المعارضة والتأكيد على كونه النظام العلماني المنفتح على جميع مكونات المجتمع.

هذا الانقسام في الهوية المجتمعية لا يخصّ السكان الحاليين والمهجرين من الأحياء الشرقية فحسب، بل يشمل من تبقى في حلب أيضًا، إذ يعود اليوم جزء من أحياء المدينة الشرقية ليعيشوا إهمالًا وتهميشًا خدميًا وماديًا، بينما تشهد الأحياء الغربية تحسنًا نسبيًا على أكثر من صعيد.

كل الطرق تؤدّي إلى حلب

بينما تستمر مدينته في اختبار تناقضات الموت والحياة، الدمار و”الترميم”، الوحدة الجغرافية والانقسام المجتمعي، يتمسك محمد جوخدار بهويته الحلبية ونزعته الثورية رغم 200 كيلومتر تفصله عنها.

يعيش محمد اليوم في مدينة مرسين التركية، بعد أن قضى عشرة أشهر في ريف حلب الغربي، لكن بوصلة مشاعره وذاكرته ماتزال معلقة صوب حلب.

“في كل مكان لافتة تشير إلى حلب”، يقول محمد لعنب بلدي، ويضيف “تعبر إلى ذاكرتي صور من بقوا هناك من أصدقائنا الشهداء، الناس البسطاء الذين كانوا مؤمنين بقضيتنا وتشردوا معنا دون أن يكون لهم أي ذنب”.

سيناريو حلب فزاعة عسكرية في مناطق المعارضة

ارتبطت مقولة “ما بعد حلب ليس كما قبلها” بالمشهد العسكري في سوريا بعد السيطرة الكاملة على المدينة من قبل النظام السوري، إذ مثل خروج المعارضة منها هاجسًا يتخوف السوريون من انسحابه على مناطق في محافظات أخرى.

وربما كان للطريقة التي سقطت فيها المدينة الأثر الأبرز من التخوف، إذ شهدت الأحياء الشرقية سياسة مرسومة، بدأت بفرض الحصار الكامل ورافقها تجويع ونقص للمواد الأساسية اللازمة للمدنيين، واستهداف البنى التحتية والمشافي وصولًا إلى تضييق المساحة الجغرافية.

على الأرض تغيرت خريطة السيطرة بعد سيطرة النظام الكاملة، منتصف كانون الأول 2016، وخسرت فصائل المعارضة مساحات واسعة من نفوذها في سوريا لصالح قوات الأسد، خاصةً في ريف دمشق الغربي والمنطقة الوسطى في مدينة حمص وما حولها.

وادي بردى ومنطقة عين الفيجة كانت الهدف الأول بعد حلب، إذ بدأت قوات الأسد معركة في المنطقة بالتزامن مع خروج الباصات من حلب الشرقية، واستطاعت بعد تصعيد جوي استمر لحوالي شهر السيطرة الكاملة على المنطقة ضمن اتفاق “تهجير” لمقاتليها وعائلاتهم إلى الشمال السوري.

كما طبق النظام سياسته العسكرية نفسها لإفراغ غربي دمشق إلى مدينتي مضايا والزبداني والتي خسرتها المعارضة ضمن “اتفاق المدن الخمس” الذي كان لـ “هيئة تحرير الشام” و”حركة أحرار الشام” الدور الأبرز في تنفيذه.

القيادي في “أحرار الشام” ومسؤول تفاوض أحياء حلب الشرقية سابقًا، “الفاروق أبو بكر”، اعتبر أنه من الطبيعي أن يكون سقوط حلب أمرًا مفصليًا في تاريخ الثورة، مشيرًا إلى أن الظروف التي تبعتها اختلفت جوهريًا عما كانت سابقًا سواء العسكرية أو السياسية.

وقال “الفاروق”، في حديث إلى عنب بلدي، إن السياسية التي اتبعت في المدينة انسحبت على المناطق التي خسرتها المعارضة مؤخرًا، من خلال القصف الروسي المكثف، واستخدام القوة “الهمجية” والأرض المحروقة وصولًا لإجبار المقاتلين والمدنيين على الخروج.

وبحسب القيادي، واجه المقاتلون في أحياء حلب معضلة كبيرة تتمثل بالمدنيين، وسط غياب المراكز الطبية ونقاط “الدفاع المدني”، والتي تركز القصف عليها في الأيام الأخيرة.

لم تمض أشهر على سقوط مدن وبلدات ريف دمشق الغربي حتى طال حي الوعر في مدينة حمص المصير ذاته، إذ صعدت قوات الأسد من قصفها الجوي على الحي، وأجبرت فصائل المنطقة على القبول باتفاق الخروج إلى ريف حلب الشمالي ومحافظة إدلب، نيسان الماضي.

وعقب الخروج من الحي اتجهت قوات الأسد إلى الريف الشرقي للعاصمة دمشق، وطبقت سيناريو حلب في حيي القابون وبرزة “الاستراتيجيين” بالسيطرة عليهما ضمن اتفاق خروج إلى الشمال السوري أيضًا، لتقطع آخر خطوط إمداد المقاتلين والمدنيين في الغوطة الشرقية.

شهدت خريطة السيطرة تقلصًا تدريجيًا بالنسبة للمعارضة لصالح النظام والميليشيات المساندة له، وهو ما عزاه محللون إلى اتفاقيات دولية رافقت التشظي في صفوف المعارضة.

وأوضح القيادي أبو بكر أنه لا يمكن لأي دولة أن تفرض شروطها على “ثائر يحمل بندقيته”، معتبرًا أنه سواء وجدت اتفاقيات دولية أو لم توجد هناك معطيات على الأرض مختلفة بشكل كبير عن الخارج.

وتتمثل المعطيات بسياسية الأرض المحروقة التي تتبعها روسيا المساندة لنظام الأسد والتي تفضي إلى أمل ضئيل بالنسبة لفصائل المعارضة، وهو ما حصل في حلب الشرقية بعد الاستهدافات التي طالت مستودعات الذخيرة والمواد الغذائية.

وبحسب القيادي لا يمكن التغاضي عن “البغي” الذي قامت به الفصائل العسكرية العاملة في حلب بينها “حركة نور الدين الزنكي” و”هيئة تحرير الشام” و”كتيبة أبو عمارة” على فصيل “تجمع فاستقم كما أمرت” والذي كان له الدور الأكبر في سقوط المدينة.

أعطت السيطرة على المدينة “ثقة عسكرية” أكبر للنظام لاستعادة المناطق الخارجة عن سيطرته في ريف حلب الغربي، وطرد تنظيم “الدولة الإسلامية” منه بشكل كامل، ضمن هجوم من ثلاثة محاور وصولًا إلى ريف الرقة الجنوبي والأطراف الغربية لمدينة دير الزور، عدا عن السيطرة الكاملة على ريفي حماة وحمص الشرقيين.

في السياسة.. القوي من يمسك الميدان

لم يختلف الواقع السياسي عن المشهد العسكري بعد سقوط المدينة، فقد طرحت ظروفها مسارًا سياسيًا جديدًا بدأ بمسمى “وقف إطلاق النار” في العاصمة الكازخية، وتدرج بنسخه ليصل إلى “أستانة7”، دون إحراز أي موقف واضح لصالح قوى المعارضة، بل كان تغطية سياسية لعمليات النظام وداعميه الدوليين على الأرض، واستمرت خروقاتهم بعيدًا عن البنود الرئيسية الموقع عليها بين الطرفين برعاية دولية.

ومنذ كانون الأول 2016 حرمت المعارضة بسقوط حلب من أبرز أوراق التفاوض التي كانت تمسكها، وتحولت إلى طرف “ضعيف” دوليًا قياسًا بالسنوات الأولى للثورة، وذلك كون الدول الغربية والإقليمية لا يمكن أن تقدم شيئًا ملموسًا لطرف إذا لم يستند لثقل ميداني على الأرض.

وبوجهة نظر المعارض السوري وعضو وفد “أستانة” سابقًا، زكريا ملاحفجي، فإن الفترة التي تبعت حصار مدينة حلب وانسحاب القوى العسكرية منها شهدت تغييرًا على المستوى الدولي والإقليمي، وليس فقط بخريطة السيطرة، إذ شهد الموقع الأمريكي انسحابًا واضحًا رغم ضعفه على المستوى العام، أما الإقليمي فوجدت له أولويات مختلفة.

وأدى الشعور المعنوي لدى قوى المعارضة، وقرار المشاركة والمضي في مسار “أستانة”، إلى حالة جديدة، واعتبر ملاحفجي، في حديث إلى عنب بلدي، أن الفضاء الدولي كان له قدرة كبيرة، ولو أرادت أمريكا أن تعطل سقوط مدينة حلب أواخر 2016، كان من الممكن أن تحقق ذلك، لكنها انسحبت بالتزامن مع مصالح إقليمية للدول الفاعلة في الملف السوري.

فكرة واحدة كانت المحرك السياسي عقب سيطرة النظام على المدينة، وهي أن قوة الطرف المفاوض في كافة الجولات تستند على الميدان والأوراق العسكرية الرابحة بالنسبة له.

وبحسب المعارض السوري، فإن طريقة السيطرة على المدينة كانت مؤلمة (حرق، تدمير، تجويع، إخراج الناس)، وتبعتها مسارات كانت روسيا من أبرز المروجين لها وسعت إليها لامتلاك زمام الأمور في سوريا سياسيًا بعيدًا عن العسكرة والتصادم على الأرض.

لم يختلف مسار “أستانة” عن مفاوضات “جنيف” التي وصلت إلى نسختها الثامنة دون أي تقدم ملموس في كفة المعارضة، والتي فشلت أيضًا في إيقاف القصف الجوي على المدن السورية وخاصةً الغوطة الشرقية، كما لم تفلح بفتح ممرات آمنة إلى المدنيين المحاصرين فيها.

بينما خرجت اجتماعات الرياض بنسختيها بجملة من البنود والطروحات بعد سلسلة استقالات في جسم “الهيئة العليا للمفاوضات” (الطرف المعارض الأبرز)، دون تنفيذ أو بوادر التزام بها من قبل القوى الفاعلة.

على الجانب الآخر تمسك النظام السوري بجملة من الأمور بينها الابتعاد عن مناقشة مصير رئيس النظام، بشار الأسد، ومنظومة حكمه، ومسألة الانتقال السياسي، والتي يعتبرها خطًا أحمر لا يمكن الحديث فيه ومناقشته بشكل نهائي.

عدا عن الخطوات الروسية، التي شهدتها الأشهر الثلاثة الماضية، لسحب المفاوضات السياسية إلى “مؤتمر الحوار الوطني” في “سوتشي”، لفرض الهيمنة الكاملة على مستقبل سوريا السياسي وفقًا لوجهة نظرها.

دعم إيراني- روسي “بالقطّارة”

حلب تناضل للوصل إلى مرحلة إعادة الإعمار

“إن الدمار الذي ألحقته الحرب بالوكالة في حلب كان جسيمًا، لكن الإنجاز الأهم هو إرادة الشعب السوري وقدرته على الصمود بوجه الإرهاب وإثبات شجاعته بالدفاع عن بلده”، بهذه الكلمات بدأ مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي أكبر ولايتي، زيارته إلى مدينة حلب بعد نحو عام من سيطرة قوات الأسد عليها بالكامل بدعم من مقاتلي الميليشيات الإيرانية.

لكن “الشجاعة والصمود” اللذين تحدث عنهما ولايتي إضافة إلى الإشادات والمدائح لم يكونا الأهم بالنسبة لحكومة النظام، بل ما ترتب على الزيارة من عقود واتفاقيات أعلن عن بعضها وبقيت أخرى غير معلنة، مع “وعود” بالمشاركة في إعادة إعمار مدينة حلب التي دمّرت 60% من أبنيتها ومرافقها.

روسيا أيضًا أعلنت عن مشاريع عدة يمكن أن تصب في خانة إعادة إعمار سوريا، إلا أن كل ما بدأه الجانبان حتى الآن لا يتجاوز الاستثمارات الخدمية أو السياحية أو الثقافية.

جهود “ترميم” محلية

تأخذ الأحياء الشرقية في حلب، والتي شهدت الدمار الأكبر، شكل أبنية سكنية متلاصقة وضخمة ذات طوابق عدة، كما يتألف كل طابق من أكثر من منزل، وذلك بالنظر إلى الكثافة السكانية في تلك المناطق.

أما الأحياء القديمة والأثرية فهي عبارة عن أبنية تاريخية ومنازل “عربية” متوزعة بين أزقة حجرية تحيط بالقلعة.

ولم يأخذ النظام السوري أو داعموه الروس والإيرانيون أي خطوات لإعمار الأبنية المهدمة في الأحياء الشرقية، وذلك كون قسم كبير من الأبنية مهدمًا بالكامل الأمر الذي يحتاج إلى إعادة بناء من الصفر.

وكانت عنب بلدي رصدت في تحقيق سابق حركة “إعادة الإعمار” الفردية التي بدأها تجار أسواق حلب القديمة، منذ آذار الماضي، وهي المناطق والأسواق الممتدة من قلعة حلب مرورًا بسوق الزرب والسقطية وحتى بابا أنطاكية، وغيرها من المناطق في محيط القلعة والجامع الكبير.

لجنة “تقييم” أممية

تشهد أحياء مدينة حلب الأكثر دمارًا حركة رصد وتقييم كبيرة لحجم الأضرار الواقعة على العقارات، وتتولى هذه الحركة لجنة مشكلة من قبل “نقابة مهندسي حلب”، برئاسة المهندس موريس اسبر، بدعم من الأمم المتحدة.

أحد المهندسين المشاركين ضمن اللجنة، رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أكد لعنب بلدي أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) قدم نحو 40 مليون ليرة سورية لـ “نقابة المهندسين”، التي يقوم خبراؤها اليوم بجولات مكثفة لتقييم حجم الضرر في العقارات.

وبحسب المصدر فإن المباني أو العقارات المتضررة بدرجة بسيطة أو متوسطة يتم إعداد تقارير خبرة هندسية حولها وتقدّم إلى الجهة الأممية المسؤولة عن اللجنة، والتي تقدم بدورها بتمويل عمليات الترميم عبر متعهدين محليين.

أما العقارات المهدمة بشكل كامل فيتم الإشارة إليها فقط دون ذكر تفاصيل، مع عدم تحديد الجهة التي يمكن أن تقوم بإعادة إعمارها مجددًا.

الصناعة والخدمات.. حصة إيران

في أيلول الماضي أعلنت حكومة النظام عن توقيع عقود مع طهران بقيمة 135 مليون يورو، لتوريد مجموعات توليد كهربائي خاصة بمحافظة حلب التي شهدت غيابًا شبه تام للكهرباء منذ عام 2012.

ومنذ توقيع العقود تحسّن واقع الكهرباء، وأصبح التيار يصل المنازل بمعدل 8-12 ساعة يوميًا.

أما ضخ المياه فيوزّع ضمن جدول على مختلف الأحياء السكنية بمعدل مرة واحدة كل أسبوع، وهو ما يعتبره الأهالي أمرًا جيدًا بالمقارنة مع أشهر متواصلة من انقطاع المياه في السابق.

ومع تفعيل الخط الائتماني الإيراني الثاني (يشمل توريد نفط ومستلزمات إنتاج صناعي وزراعي) كثّفت غرفة صناعة حلب تواصلاتها مع الصناعيين الإيرانيين لدعم مشاريع محلية وإنشاء استثمارات إيرانية.

ولم يتم الإعلان عن المشاريع المستفيدة من الخط الائتماني، لكن الفترة الأخيرة شهدت تحركًا طفيفًا لعجلة الإنتاج في مدينة “الشيخ نجار” الصناعية، بعد أن توقفت لفترة طويلة بسبب امتناع الحكومة عن تمويل عمليات الإصلاح والترميم.

ووفق تصريح مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حلب، معن ندمان، لوكالة الأنباء الرسمية (سانا)، فإن وزارة الاقتصاد منحت المدينة الصناعية في حلب 290 إجازة وموافقة استيراد بقيمة بلغت 94.769 مليون يورو.

روسيا.. عين على مشاريع السياحة

تسارع روسيا لوضع يدها على عدد من المشاريع السياحية في سوريا، وفق خطط استثمارية بعيدًا عن مشاريع إعادة الإعمار التي تجنبّت الحديث عنها بشكل مباشر حتى الآن.

ومن المشاريع التي تبنتها روسيا ترميم الجامع الأموي قرب قلعة حلب، كجزء من الهوية السياحية لمدينة حلب، إذ شرعت، خلال تشرين الثاني الماضي، بتخصيص مبالغ مالية، وتشغيل ورش آثار محلية لتقييم الأضرار ودراسة كيفية ترميم الجامع دون المساس بقيمته التاريخية.

ومن المتوقع أن تحصد روسيا المزيد من عقود الاستثمار والتأهيل في المناطق الأثرية القريبة من قلعة حلب.

إعادة الإعمار.. “دافنينوا سوا”

تشكل قضية إعادة إعمار حلب حجر أساس لإعادة بناء “سوريا الأسد”، كما يرى العديد من المتابعين، كونها تنطوي على العديد من الرسائل أو الأهداف البعيدة.

وبحسب معارضي إعادة الإعمار، فإن القضية لا تتوقف عند تأهيل المرافق العامة، وتأمين سكن للمواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية، إنما تتعداه أولًا إلى محاولة “طمس الجرائم”.

فجميع المشاريع التي يسمع بها السوريون اليوم مثل “الميترو”، أو الأبراج التجارية والسكنية، تتطلب أساسات عميقة للغاية، ما يثير قلق العديد من المعارضين حول إمكانية استغلال النظام لهذه الشروط “المعمارية والهندسية”، للتخلص من المقابر الجماعية التي يرقد فيها معارضوه، لا سيما وأن النظام يعتبر إعادة الإعمار “جائزة” لحلفائه، إذ سبق لرئيسه بشار الأسد الإعلان أن إعمار سوريا سيكون من نصيب “الحلفاء”، أي أن ما سبق لهم أن فعلوه معًا، سيدفنونه معًا، وفق ما يتم تداوله في الشارع.

من جهة أخرى لا يوفر كبار تجار النظام فرصة من استغلال الحدث لتوسيع ثرواتهم، فبحسب المرسوم “66”، سيكون بمقدورهم نزع ممتلكات المواطنين “غير الشرعية”، لاستثمارها بتوفير سكن مستوفٍ للشروط القانونية.

مع استنزاف النظام لأبعد حد في معاركه لأجل الحفاظ على بقائه، وصلت خسائره إلى أرقام “جنونية” وفق التقديرات الصادرة عن أجهزته نفسها، ما يعني أن سوريا ستتوجه إلى الدعم الخارجي حتمًا، بحسب ما يتوقعه متابعون.

لا يتوقف الأمر عند الأحياء السكنية فقط، وحرب الاتهامات المتبادلة بين النظام والمعارضة باستهداف المدنيين، بل يتعداه إلى تراث إنساني هو ملك للبشرية جمعاء.

فبحسب ناشطين، تم توثيق انتهاكات من قبل قوات النظام والمعارضة بحق آثار حلب القديمة، إذ تحولت أماكن مثل المساجد والأسواق والحمامات التاريخية إلى ساحات اشتباك بينهما.

وهو ما يثير علامات استفهام كبيرة حول سعي دول أوروبا، ومنظمات دولية، لدعم النظام في ترميم حلب القديمة، قبل فتح أي تحقيق لكشف المسؤول عن دمارها وضررها، وكأنه مجرد “عبث” بمسرح الجريمة.

وكانت منظمة “يونسكو” أعلنت، في آب الماضي، عن نيتها افتتاح مدرسة للحرفيين في حلب، تساعدها بترميم ما خربته الأعمال العسكرية.

الخطوة التي اتخذتها المنظمة بسرعة كبيرة بعد سيطرة النظام على المدينة، دفعت إلى الواجهة مجددًا قضية التمويل غير المباشر الذي تقدمه منظمات دولية لنظام الأسد، والذي سبق أن أثاره صحفيون على مستوى العالم.

الأهداف السياسية والاقتصادية للنظام تجعل من ملف إعادة الإعمار “جبهة” جديدة، عليه أن يحرق أعداءه فيها، ما يجعل بعض المعارضين يعتبرون “الإعمار” جريمة جديدة من جرائم الحرب.

بين “اللعب” و”الشماتة”

فعاليات أطلقها النظام في حلب

سارع النظام السوري فور سيطرته على مدينة حلب إلى إطلاق العديد من الفعاليات، لكنها بخلاف شعارات إعادة الإعمار التي تدور حول توفير الأساسيات التي تفتقر إليها المدينة المنكوبة، جاءت هذه الفعاليات “ترفيهية” ما أثار غضبًا بين شريحة واسعة من السوريين.

وأطلقت وزارة السياحة في حكومة النظام، في أيلول الماضي، “ماراثون حلب” الذي سرعان ما أشعل حروبًا داخلية مع الموالين، لأن الحكومة بدأت بـ “اللعب” قبل أن توفر شروط الحياة الأولية وفق تعبيرهم.

ودشنت الوزارة نصب “أحب حلب” (I Love Aleppo) في أسبوع وصف بأنه “الأكثر دموية في تاريخ سوريا”، بينما بيوت السوريين مهدمة فوق رؤوسهم، وفق ما رصدت عنب بلدي من ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الوزارة قد دشنت قبلها بأيام قليلة فقط، في نهاية آذار، نصبًا تذكاريًا أمام قلعة حلب حمل اسم “آمن بحلب (Believe in Aleppo)”، كخطوة لتحدي الحرب التي طالت المدينة، بحسب الوزارة.

في حين أشار تقرير للخبير الفرنسي، تيري غراندن، إلى أن 75% من البنية التحتية لشرق حلب تم تدميرها، بسبب القصف الذي استهدف انتزاع هذه الأحياء من سيطرة المعارضة.

وسعت الماكينة الإعلامية التابعة للنظام وأبرزها وكالة “سانا” إلى تحويل أي حدث في حلب، لحفل “جماهيري حاشد”، من افتتاح حمام شعبي للسباحة، إلى رحلة مؤلفة من 30 طالبًا ومسنًا، مرورًا بالمغنين الشباب، واحتفالات من نوع “ذكرى تأسيس اتحاد الفلاحين”، التي جرت قبل أيام.

وحين غاب هؤلاء برزت مهرجانات على عجل، مثل مهرجان “محبة وطن” لإحياء أسواق حلب الأثرية، بينما تُفرض الضرائب على أصحاب محلاتها لإعادة إعمار ما دمرته قوات النظام نفسه.

وبحسب مهتمين ومتابعين للأحداث التي عاشتها حلب على مدار عام، فإن هذه الفعاليات لها هدفان، الأول يتمثل بتصدير صورة للعالم عن “رفاهية” المدن التي يسيطر عليها النظام، والثانية موجهة للداخل إذ يتم ترويجها وكأنها “شماتة” بالهزيمة الدامية التي لحقت بالثورة.

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى

-

تابعنا على :

مدني من أحياء حلب الشرقية خلال الخروج إلى محافظة إدلب - 19 كانون الأول 2017 (رويترز)

مدني من أحياء حلب الشرقية خلال الخروج إلى محافظة إدلب - 19 كانون الأول 2017 (رويترز)