“توثيق الظلام”.. يطرق أبواب السجون السورية

“لقد أتيتم إلى مثواكم الأخير، هنا جهنم، هنا حيث (الله) لا يدخل، بأمر من الرئيس حافظ الأسد، فلا تستنجدوا بأحد!”

بهذه العبارات يبدأ “حفل الاستقبال الرسمي” للواصلين الجدد إلى المعتقل الصحراوي، كما يروي علي أبو دهن، المعتقل اللبناني السابق في سجن تدمر، خلال افتتاح مؤتمر “توثيق الظلام”، الذي عقد في العاصمة السويسرية منتصف كانون الأول الجاري.

فرج بيرقدار، وعلي أبو دهن، وبراء السراج، ومحمد برو، ووائل السواح، خمسة معتقلين سابقين في تدمر، اجتمعوا في مدينة برن قادمين من بلدان متفرقة، على مدار يومين، بدعوة من مؤسسة “أمم” للأبحاث والتوثيق و”إيتانا”، ليرووا قصة السجن الكبير، الذي لم تُمح بعد آثاره في نفوسهم وأجسادهم.

يقول أبو دهن، رئيس جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، وفي صوته بحة بدأت بعد ابتلاعه قسرًا لعصفور ميت، جرح الحبال الصوتية في حنجرته، إنه لا يمكن أن ينسى ما مر معه في سجن تدمر “أبدًا” بعد 16 عامًا من خروجه منه، وكل ما مر معه محفور بذاكرته “كنقش الحجر”.

لم يعد مهمًا تعداد أشكال التعذيب، فهي نفسها في كل مكان يحكمه جلاد، هي نفسها لا تفرق بين الجنسيات والانتماءات والتهم، لكن الأهم في الموضوع، هو كسر المعتقلين لـ “تابوه” تجربتهم في السجون السورية، “التابوه” الذي كان قد عقد ألسنة معتقلين آخرين في سنوات التسلط الحديدية، وعلى اختلاف جنسياتهم، يقول أبو دهن.

ويضيف المعتقل السابق، وهو واحد من 782 لبنانيًا وثقت مؤسسة “أمم” اعتقالهم في السجون السورية، “ما شهدناه وخبرناه وطبع في ذاكرتنا نحن، ما تشاهدونه أنتم اليوم في الصور المروعة عن معقتلين قضوا جوعًا وبترًا لأعضائهم التناسلية وألسنتهم، هو نفسه ما سنشاهده اليوم وغدًا من تعذيب وترهيب وإرهاب، إلى قتل ودماء وإجرام، ما لم تتحرك الأمم المتحدة والقوى العظمى، مع الجمعيات غير الحكومية المعنية بتطبيق شرعة حقوق الإنسان، لإيقاف هذه المهزلة اليومية غير الإنسانية بحق المعقتلين السورييين واللبنانيين وغيرهم، في كل سجون النظام السوري”. يختصر المعتقل اللبناني في السجون السورية تجربة 13 عامًا قضاها في “جهنم”.

يقول محمد برو، معتقل سوري سابق في تدمر، “إذا أراد المعتقل أن يتكلم عن وجبة إفطاره في السجن فقط، فسيحتاج إلى عشر ساعات على الأقل”.

برو، اعتقل في السابعة عشرة من عمره في أيار 1980 بتهمة الانتماء للطليعة العسكرية في جماعة “الإخوان المسلمون”، ونجا من الإعدام لعدم بلوغه السن القانونية حينها، فحكم عشر سنوات، امتدت إلى 13 سنة، ونقل إلى سجن تدمر، ليقضي فيه 12 عامًا، وليكون شاهدًا على حقبة من التعذيب الوحشي، وعمليات الإعدام الميدانية التي نفذها حافظ الأسد.

استهل محمد برو كلمته في المؤتمر بقول لبطل فيلم “خيالات أرجنتينية”، الذي يحكي قصة الاختفاء القسري في الأرجنتين، “إن الناجين لا ينسون أبدًا”، مردفًا “ماذا يبقى إذا نحن نسينا؟ فحياتنا مجرد ذاكرة مضت، وإذا نفدت أو ضاعت لا يبقى شيء”.

يعتبر برو أن سرد الحكايات آلية من آليات مقاومة ما يجتهد النظام فيه لطمس الحقائق، وأن التوثيق يرد الاعتبار للضحايا، وإن لم يرد لهم الحق، فهو يخلدهم في ذاكرة الأمة والمجتمع، وأيضًا يطبع المجرم ويدينه.

وتبلغ ذروة أهمية التوثيق، برأي برو، في الكم الهائل من الشهود والضحايا والناجين، ممن عاشوا الأزمة السورية منذ الثمانينيات حتى الآن، الذين يسردون رواياتهم ويدلون بشهاداتهم حول ما واجهوه من انتهاكات وظلم، لمحاصرة الجناة وإدانتهم، وهو الحد الأدنى الواجب على طريق العدالة.

يقول برو إن تدمر شهدت إعدام ما يزيد عن 15 ألف معتقل، بدون أن يصدر أمر خطي واحد من رئيس الجمهورية، وكانت معظم الأوامر تعطى شفهيًا، لإدراك النظام المبكر لأهمية الوثائق والأوامر المكتوبة في إدانته لاحقًا في أي محاكمات أو مساءلات، وهو ما يعتبره أحد أهم تحديات توثيق الجرائم في سوريا.

واستحدث سجن تدمر في عام 1966 قرب مدينة تدمر الصحراوية وآثارها الشهيرة، وهو مخصصٌ للعسكريين، لكن النظام السوري، في عهد الأسدين (الأب والابن)، زجّ فيه أبرز المعتقلين السياسيين والمعارضين للحكم، حتى وصفته منظمة العفو الدولية بأنه “مصمم لإنزال أكبر قدر من المعاناة والإذلال والخوف بالنزلاء”.

لقد “باركتني” بلادي بسياط لا يحصي عددها إلا الله، عدد السياط التي تلقيتها يكاد يعادل عدد الكلمات التي كتبتها، هل تصدقون ذلك؟ يعبر فرج بيرقدار، الشاعر والسياسي السوري الذي اعتقل ثلاث مرات في زمن الأسد الأب، كانت آخرها لـ 14 عامًا، عن تجربته المريرة في سجني تدمر وصيدنايا.

يقول بيرقدار إنه مع مرور الزمن وتوالي الصفعات والشتائم والكرابيج تعلم أن يقدم نفسه “السجين رقم 13”، فالسجن محاولة حثيثة لإلغاء معنى السجين، ويضيف “لذلك كنت عميق القناعة بأن إبداع أو خلق أي معنى عبر الكتابة أو الفن، أو حتى الثرثرة، إنما هو شكل من أشكال مواجهة السجن ومفاعيله… استطاع الشعر أن ينقذني ويعطي لحياتي في السجن معنى مختلفًا وقيمًا مختلفة عما كان يراد لي”. لقد خرج السجين رقم 13 من معتقله بست مخطوطات شعرية ومخطوطة عن تجربة السجن في أهم محطاتها.

تدمر.. سجننا.. بيتنا.. وحافظ أسرارنا

لقطة جوية لسجن تدمر الصحراوي

في 30 أيار من العام 2015 نسف تنظيم “داعش” سجن تدمر الصحراوي، بعد أيام من سيطرته على مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي، لتطوى صفحة السجن الذي كان شاهدًا على عدة مجازر بحق معتقليه في ثمانينيات القرن الماضي وخلال الثورة السورية.

يقول علي أبو دهن:

عندما دُمر سجن تدمر فرح الناس، أما أنا وزملائي ممن كانوا في تدمر بكينا.. بكينا على سجننا، بيتنا، حافظ أسرارنا.. بكينا على الجدران التي كنا نتكئ عليها ونقول لها ونخبرها حكاياتنا.. نسمعها وجعنا.. بكينا على الأرض التي شربت من دمنا ومن أقدامنا، التي شربت ألمنا.. بكينا على الشراشف العسكرية التي كنا نتغطى فيها وكلها دم وصديد على مدار سنوات.. بكينا على الجرب الذي حملناه والمرض والآلام التي عايشناها في تدمر.. لقد بكينا على سجن تدمر، المكان الذي كان يجب أن يبقى متحفًا بشريًا ليعرف الناس ما جرى بداخله.

ناشطون وسياسيون يناقشون المسألة السجنية في سوريا

جانب من المشاركين في مؤتمر “توثيق الظلام” في سويسرا – 14 كانون الاول 2016 (عنب بلدي)

عقدت مؤسستا “إيتانا” السورية و“أمم للأبحاث والتوثيق” اللبنانية، مؤتمرًا حول المسألة السجنية في سوريا، في مدينة برن السويسرية، ما بين 12 و14 وكانون الأول الجاري، وذلك بدعم من معهد العلاقات الخارجية الألماني، وقسم الحماية الإنسانية في وزارة الخارجية السويسرية.

نحو 20 ناشطًا وسياسيًا (من سوريا ولبنان)، يمثلون منظمات حقوقية وبحثية وإعلامية، حضروا على مدار يومين لمناقشة المسألة السجنية في سوريا بأبعادها المختلفة، وحفل المؤتمر بالكثير من الحوارات والمداخلات، أضاءت على واقع الانتهاكات الإنسانية والقانونية التي يتعرض لها المعتقلون في السجون السورية، والجهود الرامية إلى تحقيق العدالة في سوريا.

المؤتمر افتتح بشهادات حية لمعتقلين سابقين في سجون النظام السوري، ومنهم فرج بيرقدار، علي أبو دهن، براء السراج، وباسمة جبري. عرضوا خلالها تجاربهم السجنية، وسردوا بعضًا من قصصهم اليومية في المعتقلات.

كما تناول الأبعاد السياسية للمسألة السجنية في سوريا، من خلال مشاركة كل من وائل السّواح، مدير “مركز الحرية والتعبير ببرلين”، ورضوان زيادة، مدير “المركز السوري للدراسات والأبحاث السياسية بواشنطن”، الذين تحدثا عن تاريخ قضية الاعتقال في سوريا، وكيف انتهت إلى ما هي عليه الآن.

وخصصت جلسة للبحث في الجهود التوثيقية والإعلامية في سوريا ودور المؤسسات الحقوقية والإعلامية في خدمة قضايا المعتقلين، وشارك فيها كل من سام الأحمد، مدير منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، وجواد شربجي، رئيس تحرير “عنب بلدي”. وقد وجه بعض المشاركين انتقادات إلى الدور “الخجول” للإعلام السوري، في دفع قضية المعتقلين إلى الرأي العام المحلي والدولي، وحثوا المؤسسات الإعلامية والمؤسسات التوثيقية على توحيد استراتيجياتها، ووضع خطط عمل مشترك في خدمة منتج “احترافي” يخاطب الرأي العام ويؤثر به.

التوثيق ودوره كأداة من أدوات العدالة الانتقالية، حاز على مساحة كبيرة في نقاشات المتحاورين، وخصصت له جلستان شارك فيها كل من محمد برو، مدير “مركز صدى لاستطلاعات الرأي”، والصحفية الفرنسية غارانس لوكين، وعمر شنان مدير برامج في منظمة “اليوم التالي”، وسلام الكواكبي، نائب مدير “مبادرة الإصلاح العربي”.

“توثيق الظلام”، اختتم أعماله بعرض لفيلم “تدمر”، الذي أنتجته مؤسسة “أمم”، ومدته ساعتان، حضره المشاركون وعدد من المهتمين السويسريين. يصور الفيلم جوانب من معاناة المعتقلين اليومية في سجن تدمر، من خلال مشاهد تمثيلية أداها خمسة سجناء لبنانيين، أمضوا سنوات في المعتقلات السورية، وأسهمت شهاداتهم وتجاربهم الذاتية في إعداد الفيلم، الذي صور في بناء تم إعداده خصيصًا ليحاكي سجن تدمر الصحراوي.

ماذا بعد هذا المؤتمر؟

لقمان سليم، مدير مؤسسة “أمم”، اعتبر أن انعقاد المؤتمر حول موضوع المسألة السجنية في سوريا والنقاش فيها بصراحة وشفافية هو “مكسب”، وأنه قد يسهم في دفع حكومات غربية لإيلاء المزيد من الاهتمام بهذه القضية، في الوقت الذي وضعت فيه قضية المعتقلين على القوائم الثانوية في جداول الأعمال.

وبرأي سليم، فإن المؤتمر شكل فرصة مهمة لإجراء مجموعة من اللقاءات بين المؤسسات المعنية، وخرج بمجموعة من الأفكار الجديرة بالمتابعة، معبرًا عن اهتمام “أمم” بمتابعة مخرجاته. مضيفًا أن المؤسسة تعمل على مشروع إقليمي حول المسألة السجنية، وأنها باشرت لقاءات واتصالات استكشافية مع بلدان أخرى لمحاولة بلورة القضية السجنية بوصفها قضية عابرة للحدود في البلدان العربية، لا سيما أن لغة العدالة الانتقالية أصبحت جزءًا من المساحة المشتركة في العالم العربي.

تطويع القانون لإسكات المعارضين

إبراهيم حسين – أمين سر مجلس القضاء الأعلى

لا يحتاج المستبد عادة إلى حجة ليجلد بها معارضيه ويكبلهم، فكل مقدرات البلاد بيده، ولا معاقب على ما يفعل ولا سلطان عليه يحمي الناس من بطشه.

ومع ذلك فإنه مضطر أحيانًا أن يشرعن ما يفعله، لا سيما تجاه الخارج والمنظمات والدول التي قد تحاججه يومًا ما، وتفتح ملفات حقوق الإنسان في بلاده.

في سوريا دأبت الأنظمه الشمولية على شرعنة الديكتاتورية والقمع عبر استنادها إلى جملة من القوانين، التي استخدمتها كواحدة من الآليات التي تكتم بواسطتها أفواه من يتجرأ ويعارض.

إن المتعارف عليه في علم الإجرام والعقاب أن تكون نصوص القوانين الجزائية مصاغة من تعابير دقيقة وواضحة لا تحتمل التأويل، بينما نجد أن ما يميز قوانين “المستبد” هو صياغة نصوصها بأساليب مرنة غامضة تشتمل على تعابير فضفاضة غير محددة، تكاد تستغرق كل تصرف وتشمل أي إنسان.

والقصد من ذلك هو أن تكون سلطة القاضي التقديرية واسعة في الدعاوى التي تعرض عليه والتي يطبق فيها تلك النصوص، مما يترك المتهم أسير مزاجية القاضي المرتهن غالبًا لإرادة السلطة وأجهزتها الأمنية، باعتبار أن “السلطة القضائية” برمتها قد صودرت من قبل المستبد وتحولت لأداة من أدواته.

على هذا المبدأ سارت الدكتاتوريات السورية، فعدا عن قانون العقوبات الذي تتسم مواده المتعلقة بالجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي بعموميتها وعدم دقتها، نلمس ذات الأمر في كل القوانين والمراسيم التي صدرت بعد وصول البعث إلى السلطة.

فالمرسوم رقم 6 لعام 1964 يعاقب كل من يناهض أهداف الثورة ويقاوم تطبيق النظام الاشتراكي بالقول أو بالكتابة أو بالفعل بالسجن مدى الحياة، وتصل العقوبة في حال التشديد إلى الإعدام.

من الواضح أن هذا النص يكاد يفسر بألف وجه ووجه ليشمل أي فعل لا ترضى عنه السلطة، وتم بالفعل الاستناد عليه بشكل متكرر وواسع في تبرير اعتقال المعارضين ومحاكمتهم.

ولا يختلف عنه المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1965، والذي تضمن: من أقدم بأي وجه من الوجوه على عرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ويجوز أن تصل العقوبة تشديدًا للإعدام.

إضافة إلى هذين المرسومين هناك قوانين أخرى استخدمت في تبرير عمليات الاعتقال، ومنها القانون 49 لعام 1981، وهو قانون خاص استثنائي نص على الحكم بالإعدام على كل من ينتمي لجماعة “الإخوان المسلمون”، حتى لو لم يقدم على أي عمل أو لم يرتكب أي جرم آخر، ولعل أكثر ما يثير الغرابة في هذا القانون، والذي مايزال معمولًا به حتى اليوم، هو سريانه بأثر رجعي، بحيث يشمل كل منتم للجماعة المذكورة حتى لو كان انتسابه سابقًا لصدور القانون.

أما قانون المطبوعات رقم 50 لعام 2001، فقد وضع عقوبات تصل للسجن ثلاث سنوات لتهم غامضة وغير محددة، كالمس بالشعور القومي، المس بالجيش، المس بوحدة المجتمع، وإذاعة أنباء كاذبة، وترك المجال للقضاء “غير الحيادي” لتوجيه التهم للإعلاميين الذين قد يعترضون على حالات الخلل الموجودة في الدولة، كما ترك القانون سلطة المنح والمنع لإصدار المطبوعات في يد وزير الإعلام ورئيس مجلس الوزراء. كذلك ظل منح التراخيص للمراسلين للصحف العربية والأجنبية بيد وزير الإعلام دون أي ضوابط قضائية أو إدارية، ما يعني أن السلطة التنفيذية قادرة بسهولة على لجم أي صوت يزعج الاستبداد.

ولا شك أن قانون العقوبات العام السوري كان متكأ رئيسيًا للسلطات الأمنية لتبرير اعتقالات المعارضين، ومستندًا للمحاكم في قراراتها التي كانت تدينهم. ولعل أهم المواد التي استخدمت كانت تلك المتعلقة بإدانة أي سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك، أن يقتطع جزءًا من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية، أو من قام في سوريا في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية، وهما التهمتان اللتان كانتا توجهان في الغالب للكرد السوريين أو من يظهر تعاطفًا مع قضيتهم من باقي المكونات.

كذلك استخدمت كثيرٌ من المواد التي تتعلق بوهن نفسية الأمة وإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة، وكذلك كان الانتماء للجمعيات والأحزاب غير المرخصة تهمة جاهزة للعديد من المعارضين.

ولا بد من ذكر قانون مكافحة الإرهاب، الذي صدر كبديل “لئيم” عن كل التشريعات المتعلقة بحالة الطوارئ، والتي رفعت بعد بداية الثورة السورية. فهذا القانون يحمل تعابير فضفاضة وغامضة يمكن تفسيرها وفق هوى المستبد وأدواته، وأضاف جريمة جديدة لا مثيل لها في أي قانون سابق، وهي استخدام وسائل التواصل الإلكتروني، إذ نصت المادة 8 منه: “يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية، وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعًا إلكترونيًا لهذ الغرض” .

يمكننا القول إن ما أوردناه هو جزء وليس كل القوانين والنصوص التي استخدمت في هذا الإطار، وإنما هناك الكثير من المواد القانونية كان يمكن أن تكون وسيلة من وسائل قمع المعارضين وتبرير اعتقالهم ومحاكمتهم، دون أن ننسى أن “الخِّسة” كانت تصل أحيانًا بأجهزة أمن النظام السوري إلى تلفيق تهم غير أخلاقية لبعض المعارضين، بغية الانتقام منهم وتشويه سمعتهم في الوسط الاجتماعي الذي يعيشون فيه.

من يقتل المعتقلين؟

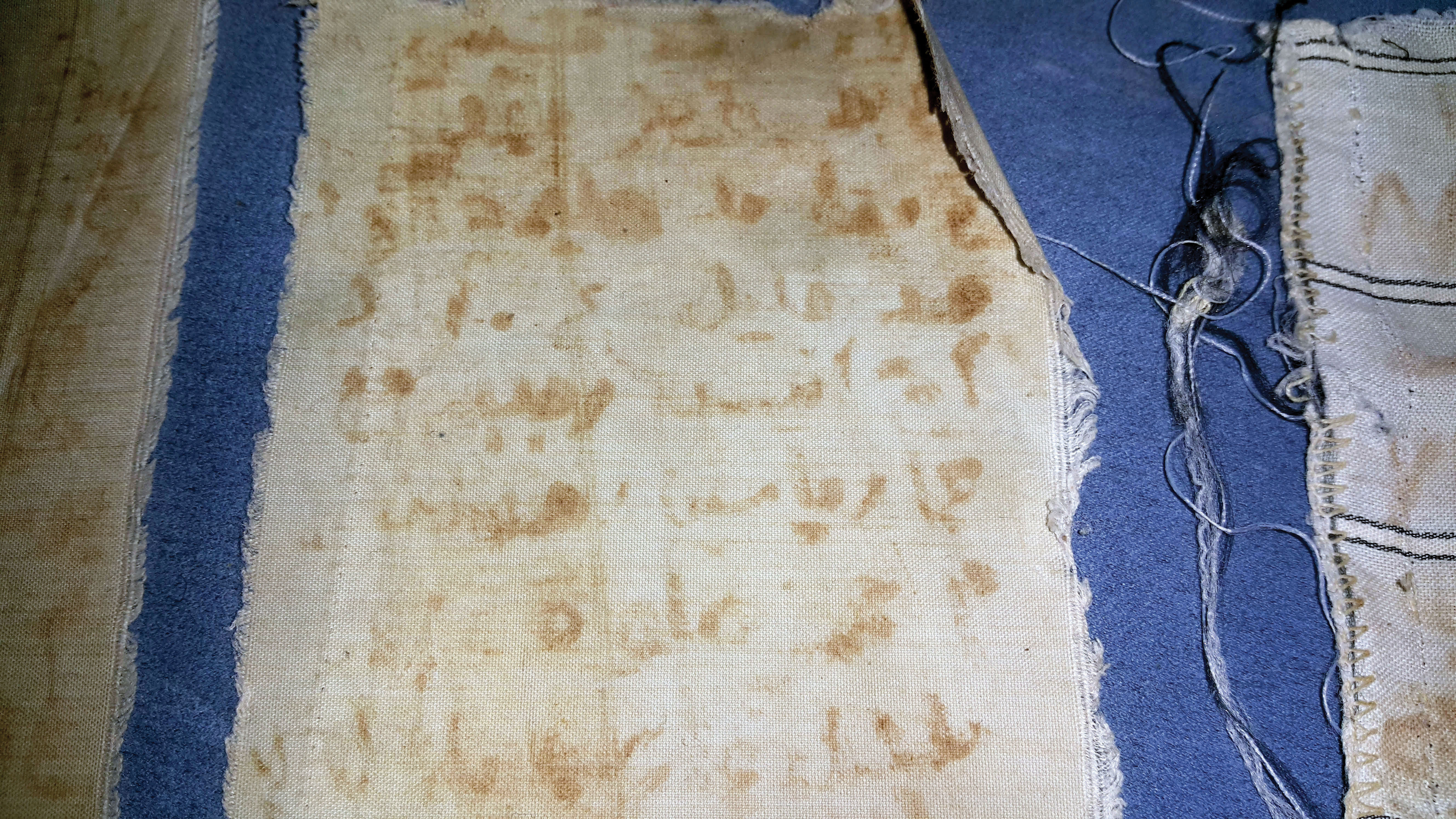

قماش من قميص أحد المعتقلين، كتب نبيل شربجي عليها بالدماء والصدأ أسماء رفاقه في الزنزانة، وأخرجها الصحفي منصور العمري معه حين أطلق سراحه – (خاص عنب بلدي – منصور العمري)

منصور العمري – كاتب وصحفي سوري

بات جليًا للمجتمع الدولي بمختلف مكوناته، كثرة وتنوع جرائم نظام الأسد. ومن المسلّم به أن كثيرًا من هذه الجرائم وُثقت بشكل كامل وكاف للشروع في محاكمة مرتكبيها. ربما كانت أكثر الجرائم توثيقًا على مر التاريخ. فأغلبها تابعه المجتمع الدولي بجميع مكوناته مباشرة، وأخرى وُثّقت بتسجيلات مرئية، وشهادات الآلاف، من اللاجئين السوريين في دول العالم. واحدة من أفظع هذه الجرائم مازالت مستمرة. أثناء كتابتي هذا المقال، قُتل عدد من المعتقلين، ومايزال عشرات الآلاف على أقل تقدير يصارعون الموت يوميًا في برزخهم الذي فرضه عليهم نظام الأسد، في أرخبيل من مراكز الاعتقال على الأراضي السورية وتحتها.

جميعنا يعلم ذلك، نعم. لكن ماذا فعلنا نحن أصحاب الحق والمعنيون بهذه الجرائم أكثر ممن نوجه إليهم تهم الصمت والتخاذل والتواطؤ في العالم؟ أنعلم أنه في كل يوم يُقتل ويموت معتقلون في أقبية الحكومة السورية؟

هل كان المعتقلون أكثر من خذلناهم؟ هل نعرف ظروف اعتقالهم؟ من منا لم ير صور سيزر؟ من منا ليس لديه قريب أو صديق معتقل أو قُتل تحت التعذيب أو المرض؟ أنحمل ذنب دمائهم؟

هل خصصنا ساعة واحدة أسبوعيًا أو شهريًا لتقديم شيء ما لهؤلاء المنسيين تحتنا، في كبد الأرض؟

هل استطعنا إنقاذ معتقل واحد من مصيره المحتوم؟ هل أسسنا جمعيات متخصصة يُعول عليها لمتابعة شؤون المعتقلين والضغط بكل ما لدينا لإبقاء قضية المعتقلين في مقدمة مطالبنا المشروعة؟ هل نبحث عن أهالي المعتقلين لتوثيق آلامهم؟

من منا يتجرأ على القول إنه بذل استطاعته في سبيلهم؟

هل وصل بنا الحال إلى أن نغيب هذه القضية في زحام جرائم الأسد؟ هل تبلّدت مشاعرنا وجفت مآقينا؟ أم فشلنا في اختبار إنسانيتنا، قبل غيرنا ممن نوجه إليهم تهم الصمت والتخاذل والتواطؤ؟ هل وصلنا إلى درك أسفل من المجتمع الدولي في تعامله مع قضية معتقلينا؟

هل قتلْنا نبيل شربجي؟

نبيل شربجي، معتقل سياسي، قتل في معتقلات النظام السوري في أيار 2015

اعتقل النظام السوري نبيل في 26 شباط 2012 من داريّا. قضى نبيل الفترة الأولى معتقلًا في قسم التحقيق بالمخابرات الجوية في مطار المزة بدمشق، ثم نُقل إلى سجن عدرا المركزي، وبعدها إلى سجن صيدنايا. قضى نبيل أكثر من ثلاث سنوات يصارع قدره، لم يكن يريد أن يموت، كان يغني “راجعين يا هوى”، همسًا لئلا يسمعه السجان، أراد أن يرجع إلى الحياة.

حاول جسده التشبث بروحه في هذا البرزخ، لكن قدم سجان صيدنايا ضربته على صدره، وأرسلت روحه إلى السماء، وجسده إلى مقبرة جماعية، أو محرقة ربما. ما نعرفه هو أننا لا ندري أين جسد نبيل، ولكني أجزم أن روحه فوقنا، تطلب المغفرة لنا، أو ربما تلعننا.

قتل زبانية نظام الأسد الصحفي نبيل شربجي في أيار 2015، وانضمّت روحه إلى أسراب الأرواح التي تحلق فوقنا، وتراقبنا من عل.

تحدث نبيل إلينا مرات عديدة، ولم نسمعه حقًا. وثّق لنا أسماء رفاقه المعتقلين من داخل زنزانته الإسمنتية الصمّاء، ولم نقّدر له هذه المخاطرة، ما قلنا له شكرًا.

فمن زنزانته خطّ نبيل بيده ودماء اللثة النازفة لدى رفاقه ممزوجة بالصدأ، أسماء وهواتف وأماكن سكن جميع رفاقه في الزنزانة، على قطع من قميص، لأهرّبها خارجًا.

قماش من قميص أحد المعتقلين، كتب نبيل شربجي عليها بالدماء والصدأ أسماء رفاقه في الزنزانة، وأخرجها الصحفي منصور العمري معه حين أطلق سراحه.

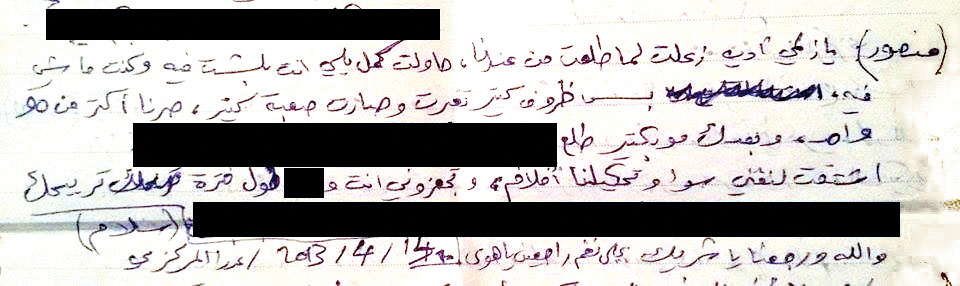

نقل نبيل أيضًا إلينا ما يجري في أقبية الأسد من داخل سجنه، ففي رسالة هُربت من سجن عدرا، كتب نبيل:

“منصور، يا زلمي أديه زعلت لما طلعت من عندنا، وحاولت كمل اللي أنت بلشت فيه، وكنت ماشي فيه، بس ظروف كتير تغيرت وصارت صعبة كتير… صرنا أكتر من 90 واحد بالغرفة… اشتقت لنغني سوا، وتحكيلنا أفلام، وتجعزوني أنت و ****** طول فترة ترييحك… والله ورجعنا يا شريك على نغم راجعين يا هوى… سلام. عدرا المركزي. 15/4/2013”.

صورة من رسالة كتبها نبيل شربجي من داخل سجن عدرا المركزي في 2013.

اعترى نبيل الأمل بالنجاة أكثر من مرة، وخذلناه كل مرة

قال عمر الشغري، أحد الشهود على وفاة نبيل في المعتقل: “كان السجان يأتي صباح كل يوم، ويصرخ “عرصات المهاجع مين عندو فاطس؟”، يومها أجاب شاويش زنزانة مجاورة أنه لديه أحدهم، فسأله السجان عن الاسم الكامل واسم الأم وتاريخ الولادة، أجابه الشاويش: نبيل شربجي. ثم ذكر اسم والده ووالدته وتاريخ ميلاده، أتذكر ذلك اليوم جيدًا، فقد كان صديق نبيل المقرب معي في الزنزانة ذاتها، وبكي حين سمع اسمه، وتدهورت حالته النفسية والصحية كثيرًا لسماعه خبر وفاة أعز أصدقائه”.

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى

English version of the article

-

تابعنا على :